こんにちは、カトヒレです。

私は2024年に警察を早期退職して、40代でセミリタイヤ生活に入っています。

お金持ちと言えるほどの貯金はありませんが、自分と妻がゆとりのある老後生活を送ることができるくらいのお金はあります。

なので、肉体的にも精神的にも負担の大きい警察の仕事を早期に引退して、気楽な生活を送りたいと思っていました。

今は、警察時代に貯蓄したお金を株や不動産などで運用して、その収益がメインの収入です。

それと、不動産会社で週4日勤務のアルバイトをして、多少の給料をもらっています。

正社員のようにノルマがある訳でもなく、休みの調整も自由なので、気楽な立場で働けています。

先日、警察時代の友人と一緒に、九州旅行に行ってきました。

2泊3日で、鹿児島、熊本をレンタカーで回ってきました。

今日は、おじさんの二人旅の旅行記を書きたいと思います。

飛行機で鹿児島に移動

9月某日、成田空港→鹿児島空港、朝7時30分発の飛行機で鹿児島に向かいました。

所要時間は、およそ2時間。

飛行機は、格安のジェットスター航空を利用、料金は往復で約2万7000円です。

片道が1万3000円、成田空港と鹿児島空港の運行距離は、約1100kmです。

1km当移動するのに要する費用は、わずか11円です。

所要時間は、およそ2時間。

江戸時代に薩摩藩が参勤交代で江戸まで行くのに、約30日かかったと言います。

大名行列の数千人が30泊もする宿泊料も、莫大な金額になったことでしょう。

飛行機による移動のコスパは、最高です。

写真の中央に見えるのが富士山です。

天気がいいと、陸地がきれいに見えるので、窓際の席がおすすめですね。

一緒に行った友人から聞いたのですが、関東地方から九州・沖縄方面に行くときは、飛行機は太平洋の海岸沿いを飛びます。

だから、景色を楽しむなら右側の窓際沿いの席を取るとよいです。

左側の窓からは、海しか見えない可能性が高いんですね。

右側の窓からは、陸地の景色を見ることができます。

帰りは、反対の左側の席にすると、陸地の景色を楽しみながら空の旅をすることができます。

知覧特攻平和会館

今回の鹿児島旅行のメインは、知覧特攻平和会館の見学です。

鹿児島空港到着後、レンタカーを借りて記念館まで移動します。

所要時間は約1時間30分です。

知覧特攻平和会館がある場所は、戦争中は日本軍の航空基地がありました。

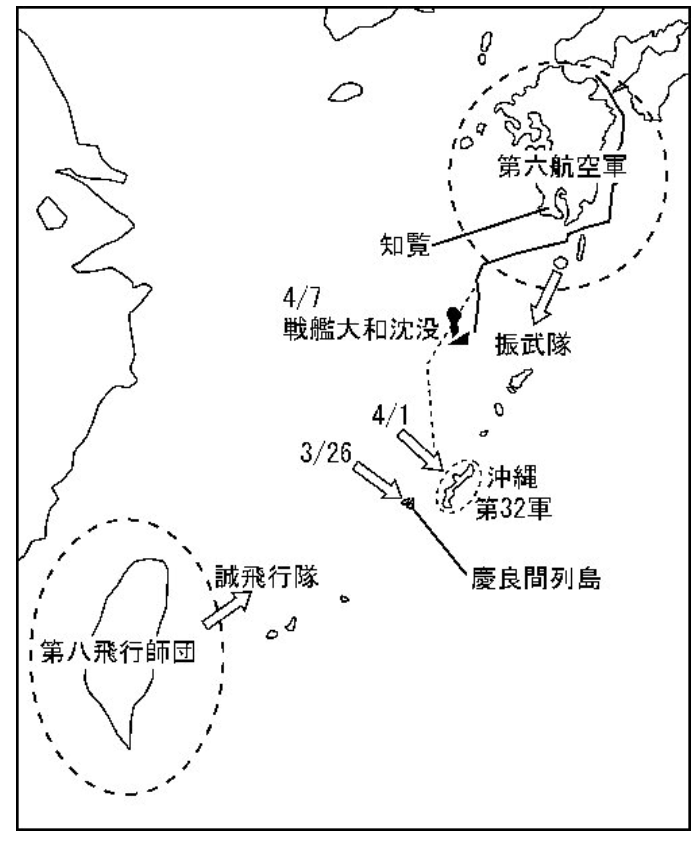

太平洋戦争末期、アメリカ軍の沖縄上陸作戦が実行されるのに合わせて、鹿児島南部の知覧から特攻が行われました。

沖縄周辺に展開するアメリカの艦船に対して、戦闘機に250キロの爆弾を括り付けて、飛行機もろとも突っ込むわけです。

当然、操縦しているパイロットも100%死ぬという、狂気の作戦です。

特攻に行ったパイロットは、ほとんどが20歳前後の若者です。

全国各地から、特攻をするために集められた若いパイロットが、特攻に行くまでの2~3週間を過ごした街。

それが知覧です。

平和会館には、特攻に行くまでのわずかな時間に書いた、家族にあてた遺書などが展示されています。

知覧基地から特攻に行ったパイロットは439名です。

そのほとんどが20歳前後で、一番若い人は17歳だったそうです。

今だと、高校2年生にあたる年代ですが、こんな若者に100%死ぬ作戦を強要するというのは、やはり狂気としか言えないでしょう。

太平洋戦争、開戦

太平洋戦争の流れを簡単に書いていきます。

日本は、1937年に始まる日中戦争が泥沼化していく中で、欧米との関係も悪化していきます。

1941年には、修復が不可能なほど関係が悪化してしまい、欧米は、日本に石油を輸出してくれなくなりました。

そうして、日本に残った石油は、備蓄してある約2年分だけになります。

石油がなくなれば、国は終わってしまうので、日本は対米戦を決意します。

これが1941年12月のハワイの真珠湾攻撃です。

当時の日本軍の上層部も、国力から考えて、対米戦に勝ち目がないことを理解していました。

長期戦になれば、人口、工業生産力、埋蔵資源量などから考えても、勝てる見込みはない。

でも、最初に大きな一撃を食らわせて、米国民の戦意を失わせて講和につなげる「一撃講和論」という希望的な展開になることを願って、真珠湾の奇襲に乗り出します。

しかし、宣戦布告前に行われた真珠湾攻撃(卑怯な攻撃)に対して、アメリカ人は「リメンバー パールハーバー」を合言葉に、日本に対する戦意を燃え上がらせます。

「真珠湾を忘れるな!日本絶対に許さねー!」となってしまったんですね。

初手の段階で、日本の目論見は大きく外れていたことになり、この時点で日本の敗北は決まっていたのかもしれません。

とは言え、この真珠湾攻撃は単独の戦闘としては大成功で、日本はアメリカの太平洋艦隊に大きな被害を与えます。

被害を受けたアメリカ艦隊は、すぐに日本に反撃ができる状態ではなく、反撃に半年ほどの時間的猶予ができます。

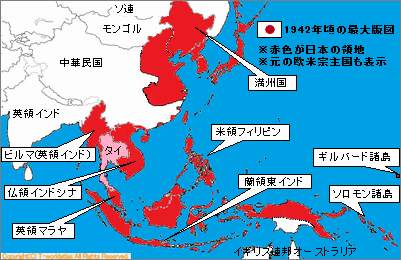

この間に日本は、南方のビルマ、インドネシア、フィリピン、ニューギニアなどを占領する、破竹の進撃を見せます。

ミッドウェー海戦での大敗北

真珠湾攻撃から南方進出と、破竹の勢いを見せる日本軍ですが、その勢いが止まる戦いがあります。

1942年6月、太平洋戦争の分水嶺と呼ばれる、ミッドウェー海戦です。

ミッドウェー島は、日本本土とハワイの中間に位置する戦略上重要な場所です。

ここで、日本艦隊とアメリカ艦隊が激突しますが、結果は日本の大敗北に終わります。

この戦いで、日本は空母4隻と多数の熟練搭乗員と戦闘機を失います。

ミッドウェー海戦以降は、アメリカの攻勢、日本の守勢で戦争は続いていき、終戦までその流れは変わりませんでした。

真珠湾で不意の攻撃を食らい、反撃が遅れたものの、準備さえ整えれば日本はアメリカの敵ではなかった。

これが太平洋戦争の現実です。

これ以降、日本は連敗に連敗を重ね、拡大した領土をどんどん失っていきます。

レイテ沖海戦と特攻

拡大した領土を失い続ける日本でしたが、これ以上は絶対に失いたくないというラインがありました。

絶対国防圏というラインです。

日本の南側で、サイパン、グアム、フィリピンのあたりです。

アメリカは、ここを拠点にすることで、爆撃機のB29で日本本土を直接爆撃することが可能になります。

航空機には飛行限界距離があり、当時の爆撃機B29の限界距離は3500kmほどです。

サイパン、グアム、フィリピンからだと、直接日本本土に届く距離なんですね。

だから、絶対国防圏として、日本側も守るのに必死でした。

その重要拠点を守るために採用された作戦が、爆弾抱えて敵に体当たりする、特攻でした。

始めて特攻が行われたフィリピンのレイテ沖海戦は、1944年の10月です。

戦闘機に切り離しできない爆弾を括り付けて、敵の戦艦や空母めがけて体当たりする。

人命を軽視した、非人道的な作戦は、アメリカ軍も相当驚きました。

そして、この特攻は、アメリカの戦艦を沈めるなど、一定の成果がありました。

そのせいで、これ以降は特別な攻撃であるはずの特攻が、通常の作戦として行われるようになりました。

「おう。特攻いいじゃん、いいじゃん。どんどんやりましょう。」日本軍の上層部は、そんな風に考えていたようです。

特攻の戦果と意味

当初は一定の戦果を上げていた特攻も、徐々に成果を上げられないようになっていきます。

・アメリカ軍のレーダー発達や高性能対空砲で対策するようになった。

・ベテランパイロットが特攻で戦死していき、飛行技術が未熟なパイロットに特攻させるようになった。

・新型で整備された飛行機もなくなっていき、ボロボロの練習機で特攻に行くようになった。

最初は不意打ちで戦果を出せたが、アメリカにしっかり対策され、熟練パイロットが減っていき、まともに飛べないような飛行機では、成果を出せなくなっていった。

1945年4月からは、アメリカの沖縄上陸作戦が始まります。

それを阻止するために、沖縄周辺に展開するアメリカ艦隊に対して、鹿児島の知覧基地から特攻機が飛び立ちます。

知覧の飛行基地から沖縄に向けての特攻は、ほとんど戦果はなかったようです。

ボロボロの練習機に、やっと飛べるくらいの飛行技術しか身に着けていない若いパイロットでは、敵艦に達する前にほとんどが落とされました。

それでも、他にまともな作戦を行うだけの戦力もないので、とりあえず特攻という作戦が取られた。

戦果を挙げるのが目的というよりも、特攻をさせていれば頑張っているように見えるだろう。

戦果を挙げることよりも、特攻を行うこと自体が目的化していた。

特攻を命令する上層部の思考は、そうなっていたんじゃないかと思います。

そして、実際に特攻するのは上層部の人間ではなく、20前後の若い兵士がやらされていた。

「俺も後から行く。お前はお国のために役割を果たせ!」と言いながら、絶対に自分は特攻に行くことはない上官に諭されながら、絶望の道を進む。

狂った特攻兵が、喜び勇んで敵艦に体当たりして行ったなんてことは、私はあり得ないと思います。

やりたくはないけど、お国や家族のためと気持ちを切り替えて、泣く泣く特攻に行ったんだと思います。

そんな特攻を、数日後に控えた状態で、家族に向けて書いた遺書。

知覧の平和会館には、それが展示してあります。

熊本城

知覧特攻平和会館から、レンタカーで熊本市に移動しました。

距離は約250キロで、3時間くらいかかりました。

熊本に来た目的は、熊本城の見学です。

隣にいるのは、一緒に行った友人です。すっごい美人でしょう?

熊本城おもてなし武将隊という、熊本城のPR活動をされている方に、おもてなしをしていただきました。

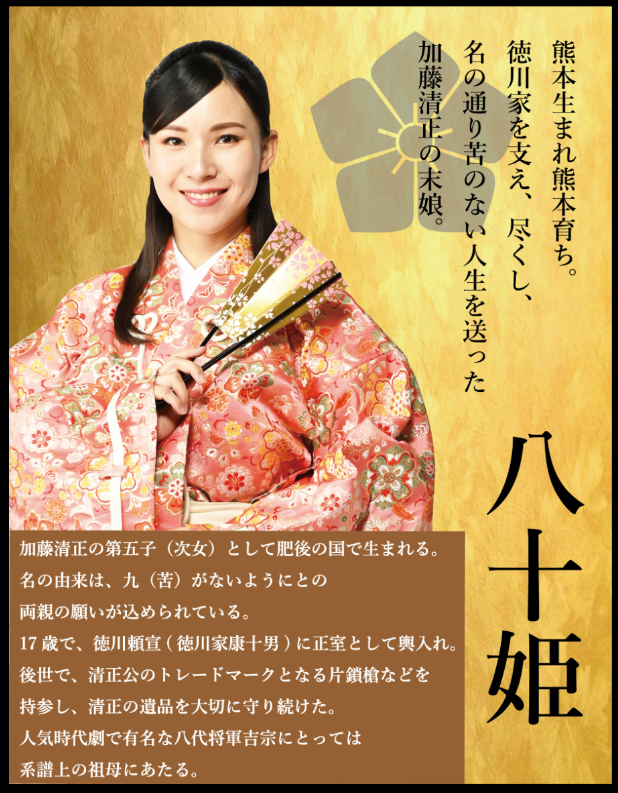

豊臣秀吉に使え、その後に徳川家康に仕えた武将、加藤清正の娘に八十姫(やそひめ)という姫がいます。

その八十姫の生まれ変わりという設定で活動されている方に、一緒に写真を撮ってもらいました。

御年、420歳とのこと。

加藤清正は、明智光秀の本能寺の変後、豊臣秀吉と柴田勝家が天下の派遣を巡って戦った賤ケ岳の戦いの豊臣方の主要な武将である、賤ケ岳7本槍の一人です。

勇猛果敢な武将として知られ、虎退治の逸話も残るなど、武闘派としてのイメージが強いです。

でも、築城技術や治水土木、内政にも優れた功績がある、万能型の人物です。

清正は、豊臣秀吉による朝鮮出兵にも参加していますが、遠征先の朝鮮でも優れた築城技術を見せます。

日本軍が朝鮮に上陸して、攻める際の拠点となる場所で城を築いていきます。

それは、日本人が築いた城(倭城)として、優れた築城技術として歴史に残っています。

優れた築城技術を持つ清正は、朝鮮から帰国後、熊本城を天下の名城として完成させます。

・熊本城の石垣は、「武者返し」と呼ばれ、石垣を登って、上に行くほど急傾斜になり、登れなくなる構造になっている。

・井戸が場内に120か所もあり、何年もの及ぶ籠城戦にも耐えられる設計になっていた。

・9万年前の阿蘇山の噴火の溶岩流出による独特な地形で、高低差が大きい。

加藤清正の類まれな築城技術で完成した熊本城ですが、戦国時代、江戸時代では戦闘を経験することはありませんでした。

しかし、熊本城は西郷隆盛による、旧薩摩藩士族による反乱「西南戦争」で戦闘を経験することになります。

このときは、政府軍の拠点として、反乱軍を鎮圧する役割を果たしました。

阿蘇山

熊本城がある熊本市内から車で約1時間30分、阿蘇山の山頂に到着しました。

学校の社会の授業で習うところだと、阿蘇山=カルデラ、ですよね。

カルデラって何?という問いに答えられる人は少ないと思います。

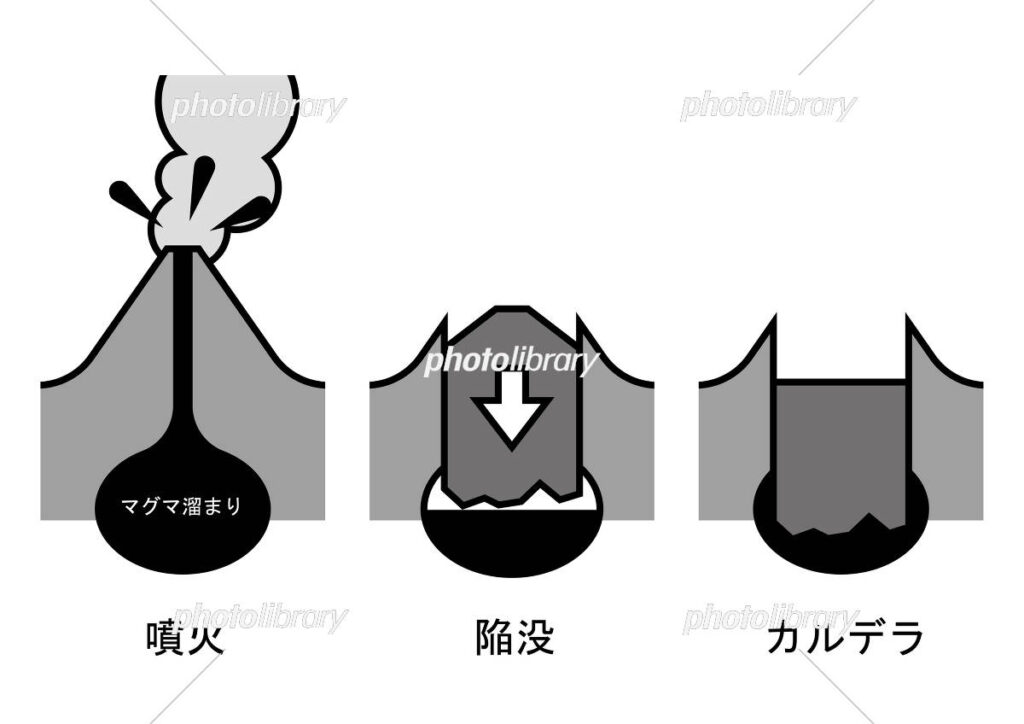

AIにきいたところによると、カルデラとは地中のマグマが噴火して地表に出ることにより、地面が陥没する現象です。

活火山の噴火により、マグマが地表に流出して、それで陥没した地形がカルデラ、ということらしいです。

陥没した大地を眺めることができました。

関東地方に住んでいると、このような雄大な自然を眺める機会はないですね。

阿蘇山の噴火は、何十万年も前から度々起こっていて、今も継続しています。

9万年前の噴火により、流出した溶岩が熊本城の地盤にもなっています。

阿蘇山の火口と熊本城は50キロくらい離れていますが、そんなに遠くまで影響があるんですね。

阿蘇山の火口まで行くことができました。

ここまでくると、硫黄のにおいも強く、呼吸が弱い人は立ち入りを制限されます。

中央にある牛乳色の湖みたいなところから、ボコボコと泡が湧きたっています。

圧巻の景色です。

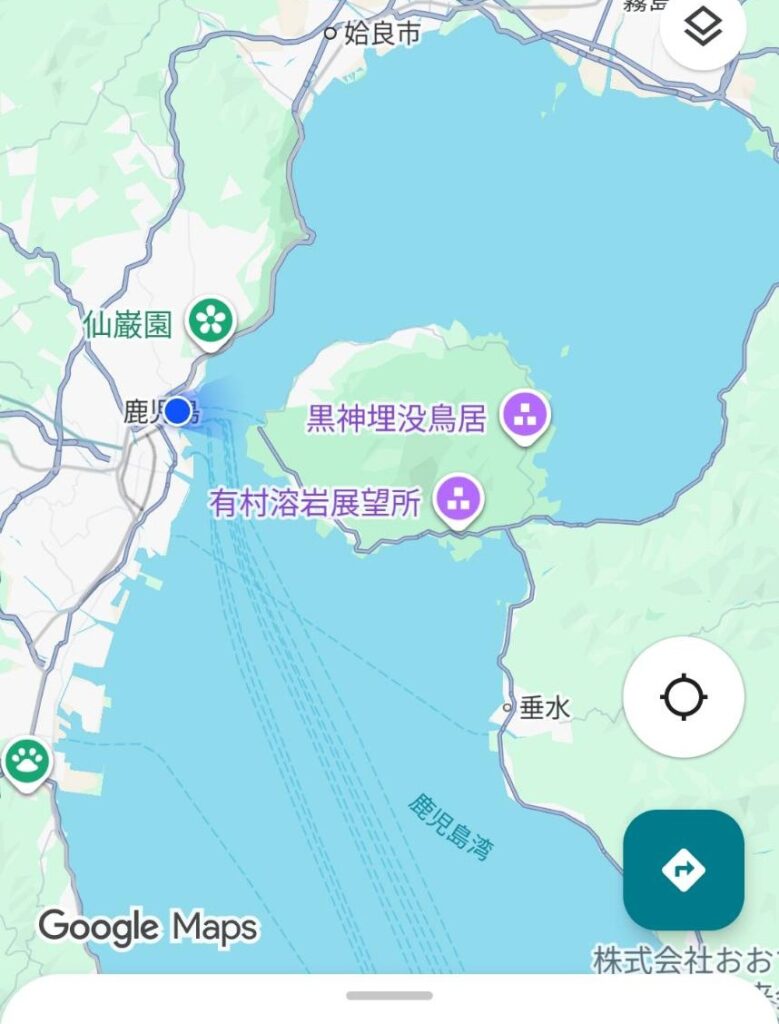

最後、桜島

最後は、桜島です。

鹿児島市街地から、フェリーで桜島までフェリーが出ています。

フェリーに乗り込んで、背景を桜島で写真をパチリ。

フェリーで、桜島までの所要時間は15分。

事前予約とかいるのかと思えば、料金は後払いで片道250円。

フェリー乗り場に行くと、旅行者はわずかで、通勤通学のために乗船している人がほとんどでした。

中高生やサラリーマン風の人が、バスを利用するような雰囲気でした。

観光地というよりも、日常生活のための水上バスみたいな感じで、フェリーが運航していました。

桜島って、厳密には島ではなく、陸続きなんですね。

地元の人たちは、そんなの当たり前と言わんばかりに、日常の通勤通学にフェリーを足として利用してました。

最後に

私はセミリタイヤ生活に入っていて、その気になればすぐにでも旅行などにも行けてしまいます。

そして、旅行中は、旅行に集中して楽しむことができます。

というのも、現職時代は、旅行中も仕事をことを考えてしまい、完全に開放されたような気持ちになることができなかったです。

旅行が終わりに近づいてくると、憂鬱な気持ちになったりしました。

日曜日の夜に憂鬱になる、サザエさん症候群みたいな心理状態です。

今は、そういった不安感からは解放されて、純粋に旅行を楽しめるのがいいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

こんにちは。

私も時を同じくして広島県まで旅行に行っておりました。

原爆ドーム等、世界平和に触れてきました。

旅行から帰ってきて現実に引き戻され憂鬱です。笑

気兼ねなく行ける旅行、素晴らしいです👍

KOさん、コメントありがとうございます。

広島に行かれたんですね。私も数年前、仕事で広島サミットの警備で18日間滞在していました。

原爆ドームや平和祈念館など、歴史的に意義深い場所に行くこともできました。

瀬戸内海は波も穏やかで、心が和むような景色も楽めました。

旅行後の仕事は、憂鬱になるのは、世の勤め人の定めです(笑)

セミリタイヤ生活はいいですよ!

Xフォローしてこちらに辿り着きました。

楽しくブログ拝見してます。

私も子供が2人いて小学生にもなったませんが、フルFIRE目指してます。

FIRE後の人生謳歌されてるのが羨ましいです。FPの勉強や宅建など勉強したことを活かしてアルバイトをしてるのはとても参考になり、辞めた後に同じようなことをしようかと考えてます。

引き続きブログ楽しみにしてます。

tmさん。

ブログを読んでいただきありがとうございます。

家族持ちで、フルFIREを目指しているんですね。

現職時に資格を勉強しておいて、自分なら何とかなるという自信を持てたのが、退職に踏み切る勇気を持てた理由だったと思います。

引き続きブログ書いていくので、見に来てくださいね!